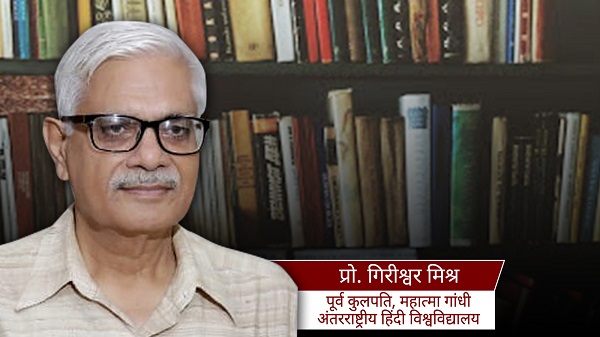

Teachers’ Day: शिक्षकों में चाहिए सर्जनात्मक ऊर्जा और उत्साह !: गिरीश्वर मिश्र

नयी खोज करने के लिए उत्साह और अध्यापन की गुणवत्ता में भी ख़ासी कमी आई है। सच कहें तो गुरु की गरिमा घटी है।

Teachers’ Day: देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद सरकारी नीतियों में शिक्षा के विकास को भी जगह मिली और देश में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की संख्या में क्रमश: लगभग 92 प्रतिशत और 58 प्रतिशत की आशातीत बढ़ोत्तरी हुई। यद्यपि अभी भी उनकी संख्या जरूरत के मुताबिक अपर्याप्त है तब भी यह निश्चित रूप से एक सकारात्मक पहल और बड़ी उपलब्धि थी। इसके चलते उच्च शिक्षा का विस्तार हुआ। युवाओं की शिक्षा में रुझान बढ़ी और नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई और पूर्णत: शिक्षित भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़े । लेकिन इस मात्रात्मक बदलाव के समानांतर शिक्षा की गुणवत्ता की चुनौती बढ़ती गई जो शिक्षा के बढ़ते विशिष्टीकरण ( स्पेशलाइजेशन) के दौर में और भी उलझती गई।

ऊपर से गुणवत्ता में कमी को संसाधनविहीनता के परिणाम के रूप में समझा गया। यह निष्कर्ष निकाला गया कि उच्च शिक्षा के विस्तार के साथ उसकी आधारभूत सुविधाओं में उसी अनुपात में वृद्धि का न हो पाना इसकी गुणवत्ता को बाधित कर रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने तरह-तरह के आर्थिक अनुदान के कार्यक्रम शुरू किए । अधो-संरचना मजबूत करने, सेमिनार तथा प्रशिक्षण वर्कशॉप कराने के लिए आर्थिक सहायता, विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों के विकास आदि के लिए सहायता की पहल भी शुरू हुई। निजी क्षेत्र ने भी उच्च शिक्षा में रुचि ली और उच्च शिक्षा के निजी संस्थानों की बाढ़ आ गई। इस सबके बावज़ूद यदि कुछ गिने-चुने अपवादों को छोड़ दें तो सामान्यतया उच्च शिक्षा की परिस्थिति को लेकर असंतोष है और शिक्षा के हितग्राहियों के मन में आज चिंता व्याप्त हो रही है।

यह दुखद है कि उच्च शिक्षा के ज्यादातर परिसर या कैंपस ज्ञान के उन्मेष, सार्थक बहस और जरूरी अकादमिक संलग्नता की दृष्टि से कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। वहाँ का सर्जनात्मक उत्साह ढीला पड़ता जा रहा है । अध्यापकों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से घट गई है। जो बचे हैं उनको अब धैर्य और मनोयोग से अध्ययन-अध्यापन करने में रस कम मिल रहा है । स्वाभाविक आश्चर्य, जिज्ञासा, नयापन और स्वयं को अद्यतन बनाए रखने का आकर्षण भी घट रहा है। अस्पष्टता के प्रति सहिष्णुता, वैचारिक विविधता का स्वागत, नयी खोज करने के लिए उत्साह और अध्यापन की गुणवत्ता में भी ख़ासी कमी आई है।

सच कहें तो गुरु की गरिमा घटी है। शैक्षिक परिवेश में बौद्धिक साहस के लिए जरूरी जगह सिकुड़ती जा रही है। इसके बदले अपने लिए अधिकाधिक सुविधा जुटाने के लिए कोशिशें हाबी होती जा रही है। इस माहौल में शैक्षिक अनुष्ठान या रिचुअल पूरा करने की कवायद जोड़ पकड़ती जा रही है। जैसे तैसे खानापूर्ति करते रहने का आडंबर बढ़ता जा रहा है। ज्यादातर संस्थानों में शोध के नाम पर नवाचार की जगह सिर्फ़ उबाने वाला संदर्भहीन दुहराव हो रहा है जिससे किसी तरह के ज्ञान में सार्थक वृद्धि नहीं हो पा रही है । विदेशी उधार पर एकत्र सिद्धांतों और विधियों के सहारे जो समझ विकसित भी हो रही है उसकी भारत के लिए प्रासंगिकता को लेकर ज्यादातर लोग संशय में बने रहते हैं।

समाज और शास्त्रीय ज्ञान के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। इस तरह की परिस्थिति औपनिवेशिक विश्वासों और अभ्यासों के बल बूते लगातार चलते रहने से उपजी है। कुल मिला कर शिक्षा के स्तर या गुणवत्ता और उसकी उपादेयता के साथ बड़े पैमाने पर समझौता होता रहा है। शिक्षा पा कर बड़ी संख्या में बेरोजगारों की फौज खड़ी होती रही है जो भार बन रही है और आपराधिक तथा अन्य अनुत्पादक कामों में लग जाती है । युवा वर्ग का देश की जनसंख्या में व्यापक उपस्थिति के चलते यह सब चिंता बढ़ा रहा है।

ऐसे में यह विचारणीय हो जाता है कि उच्च शिक्षा के महत्व की सार्वजनिक स्वीकृति के बावज़ूद उक्त परिस्थितियां क्यों विकसित और संपोषित होती रही हैं? इसके कारण कदाचित हमारी व्यवस्था में ही मौजूद हैं। हमारे अकादमिक परिसरों ने अपनी विकास यात्रा को प्रासंगिक बनाए रखने में कोताही बरती । दुर्भाग्य से हमारे परिसर स्वाधीन होने के बदले अनुकरणमूलक संस्कार और पश्चिमी ज्ञान तंत्र के अनुगामी ही बने रहे। इनसे अपेक्षा थी कि ये अपने विकेन्द्रित स्वरूप और सुनम्य ढांचे के बीच देश की ज्ञान परम्परा और भारतीय भाषाओं को समर्थ और समृद्ध बनाते और उनका लाभ लेते हुए आगे बढ़ते। पर हक़ीक़त में इसका उल्टा हुआ ।

शास्त्रीय ज्ञान, लोक-संपदा, संस्कृति और भाषा आदि जो कुछ भारतीय था उसको दकियानूस मान अंग्रेजी शिक्षा-दीक्षा के मुक़ाबले दीन-हीन और व्यर्थ ठहराते हुए हाशिए पर भेज विस्मृत कर दिया गया। सरकार उसकी ओर से आँखें मूँदे ही रहे । अपनी संस्कृति और सभ्यता से दूर होते हुए और कई अनर्गल आरोपित अभिप्रायों को ढोते हुए शैक्षिक परिसर घोर आंतरिक असंगति से ग्रस्त होते रहने के लिए बाध्य होते गये। भारत के लिए भारतेतर आत्मबोध को ही अपनी स्वाभाविक नियति मान लिया गया । उसे ही वांछित स्वीकार करते हुए अर्जित और संवर्धित की कोशिश की जाती रही । जो अपना था उसका नकार करते हुए प्रवंचनाओं के आकर्षण में घिसटते रहना ही नियति हो गई ।

धर्म, तप, स्वाध्याय, त्याग, संयम, और दया जैसे मानवीय पर मूल्यों को निरस्त और विस्थापित करते हुए आधुनिक छवि गढ़ी जाने लगी। लोकतंत्र, वैज्ञानिकता और सेकुलरिज्म के आधुनिक आदर्शों की छाया में मूल्यों की बात पिछड़ती गई। वैयक्तिकता और खंडित दृष्टि के इस प्रयोग से शैक्षिक परिसरों में कटुता, विक्षोभ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हिंसा और असंतोष की मनःस्थिति को बल मिलता रहा। इस ढांचे में अध्यापक ‘गुरु’ के विचार और दायित्व से विमुख होते रहे। प्रतिभा का सर्जनात्मक उन्मेष और परिवेश तथा प्रकृति के प्रति जरूरी संवेदना घटती गई। उदार मन वाले उदात्त मनुष्य के निर्माण की जगह निजी स्वार्थ तक संकुचित रहने वाले लिप्साचालित व्यक्ति के निर्माण का काम चलता रहा।

इसके दुष्परिणाम अमीर गरीब के बीच की बढ़ती खाई, पारस्परिक कलह में वृद्धि (आज करोड़ों लंबित मुकदमे हैं) , संस्थाओं और अवसरों का दुरुपयोग (संसद का अधिकांश समय वितण्डा में व्यतीत हो रहा है ), कदाचार और मिथ्या के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि आदि की प्रवृत्तियों के रूप में प्रकट हुए। यह सब सामाजिक स्तर पर नैतिकता के दुर्बल होने का संकेत है और इन सबमें शिक्षासंपन्न लोगों की हिस्सेदारी को नहीं नकारा जा सकता ।

वर्तमान में अकादमिक नेतृत्व की साख में गिरावट आई है जिसका खामियाजा छात्रों और अध्यापकों को भुगतना पड़ रहा है। इसका नकारात्मक असर पठन-पाठन की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। उच्च शिक्षा को अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने वाले वरिष्ठ पदाधिकारी अपने सहयोगियों और विद्यार्थियों के लिए अच्छे मॉडल नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं। कई बार वे (गलत) आचरण के मानक बन जाते हैं । जब आचरण की शुचिता को ध्वस्त करने वाले लोग पद प्रतिष्ठा पाने लगते हैं तो शेष लोगों का उत्साह ठंडा पड़ने लगता है । उनकी शार्ट कट की युक्ति घातक प्रवृत्ति को जन्म देती है।

ऐसे परिस्थितियों में संस्थानों की स्वायत्तता केवल नाममात्र बचती है। पढ़ने-पढ़ाने के बदले औपचारिकताओं को निभाने, सरकारी हस्तक्षेपों और गैर-अकादमिक कार्यक्रमों को महत्व मिलता है। इससे अकादमिक परिवेश में अस्थिरता, अनिश्चय और निराशा फैलती है। फलतः किंकर्तव्यविमूढ़ अध्यापकों में यथास्थितिवादी सोच प्रबल होने लगती है। आवश्यक आर्थिक और शैक्षिक स्वायत्तता को ताक पर रखने से संस्था के जरूरी काम भी लंबे समय तक लटके रहते हैं।

अंततः जिस नेतृत्व का दायित्व परिसर को वस्तुत: ऊर्जावान बनाना था, वह यथास्थिति को कायम रखने की मशीनरी बन जाता है। विश्वविद्यालयों के अधिकांश शिक्षण विभागों में पिछले वर्षों में अध्यापकों की सख्या में बड़ी कमी आई है और बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। वरिष्ठ अध्यापकों के सेवामुक्त होने के बाद नियुक्ति न होने से अध्ययन-अध्यापन में एक बड़ा अंतराल पैदा हो गया है जो बढ़ता जा रहा है । सेवामुक्त अध्यापक भी पेंशन ले रहे हैं और सक्षम होने पर भी उनका उचित उपयोग नहीं किया जाता है। उनके अनुभव और योग्यता की अनदेखी न कर उनका लाभ लेने की समुचित नीति बनाने की आवश्यकता है।

इस बीच जिटल क्रांति, इंटरनेट और वर्चुअल रियलिटी के आकस्मिक पदार्पण ने शिक्षा के परिवेश को गंभीर अर्थों में प्रभावित किया है। इसके फलस्वरूप सूचना के अनवरत प्रवाह, उसकी उपलब्धता और उसके साथ अंतःक्रिया में बेतहाशा वृद्धि हुई है। साथ ही स्मृति के उपयोग की प्रविधि में बदलाव आया है। तकनीकी दृष्टि से शिक्षा व्यवस्था में इसका समायोजन व्यवस्थित नहीं हो सका है।

इनके उपयोग से नैतिक प्रश्न भी खड़े हो रहे हैं। इसने शिक्षण के प्रति शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों को उदासीन बना दिया है। अध्यापन, अध्ययन और मूल्यांकन में इनके सार्थक उपयोग की संभावनाओं के बदले दुरुपयोग बढ़ रहा है । मौलिक चिंतन और विश्लेषण की मानवीय प्रतिभा एक मशीनजनित सूचनासंसाधन यंत्र में ढलती जा रही है। इसके फलस्वरूप परिसर की अकादमिक अंतःक्रियाएं अकादमिक उन्मेष के बदले सर्च इंजन और कापी पेस्ट की तकनीकों के इर्द-गिर्द सिमटती सिकुड़ती जा रही हैं।

यह भी पढ़े:- Teacher’s Day: वसंत महिला महाविद्यालय मे शिक्षक दिवस पर शानदार कार्यक्रम हुआ आयोजित

वर्तमान माहौल में बदलती परिस्थितियों के कारण अध्यापक का निजी दायित्वबोध भी कमजोर हुआ है। वह अध्यापन के बदले नौकरी करने और उससे नफ़ा कमाने के उपाय में व्यस्त रहता है। यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो आज शिक्षण-व्यवसाय की सेवा शर्तों और सुविधाओं की स्थिति असंतोषजनक है। अध्यापक की सामाजिक और अकादमिक प्रतिष्ठा छिन्न-भिन्न हो रही है। वह स्वतंत्रचेता होने के बदले तंत्र का अनुगामी बन यथास्थिति का पोषण कर रहा है।

यथास्थिति को तोड़ने का जिम्मा केवल शिक्षक को सौंपना समस्या को अनदेखा करना होगा। शिक्षा के सभी हितधारकों को मिलकर परिसरों में ऊर्जा लाने और उसे तरंगित करने के लिए आगे आना होगा। इसके लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों की सृजनधर्मिता को नौकरशाही और व्यवस्था की जकड़बंदी से मुक्त करना होगा। शिक्षा केंद्रों को स्वायत्त रखते हुए उनको विकसित करने की आवश्यकता है। तभी स्वतंत्रचिंतन की प्रवृत्ति पनपेगी और मानसिक स्वराज का स्वप्न भी साकार हो सकेगा। इसी मुक्ति से विकसित भारत की राह निकलेगी।

देश की आवाज की खबरें फेसबुक पर पाने के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें