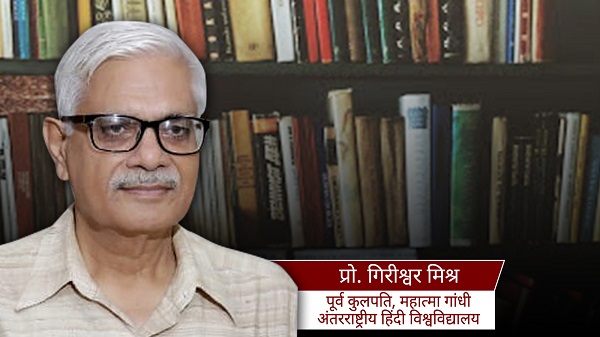

Sardar Patel: भारत का सरदार और सरदार का भारत: गिरीश्वर मिश्र

सरदार पटेल(Sardar Patel) स्वतंत्र भारत की मूर्त संकल्पना के अप्रतिम वास्तुकार थे। अंग्रेज़ी राज के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में देश के एक सच्चे सिपाही के रूप में वे समर्पित भाव से कार्य करते रहे। खेड़ा और बारडोली के सफल जन आंदोलनों का नेतृत्व करने के बाद देश भर में वे ‘सरदार’ के रूप में प्रसिद्ध हो गए। सभी लोग इनके नेतृत्व और संगठन की सूझबूझ और क्षमता के क़ायल हो गए थे। वे शीघ्र ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता बने और आजाद भारत के आरंभिक वर्षों में देश के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री आदि के रूप में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं थीं। वे राजनीतिक स्वतंत्रता को पर्याप्त नहीं मानते थे। वे स्वतंत्रता के साथ हुए अखंड भारत के विभाजन के घाव से दुखी थे।

वे कहते हैं‘‘ एक बड़ी लम्बी लड़ाई के बाद देश को आजादी मिली है। पर यह वैसी स्वतंत्रता नहीं है जैसी हम सब चाहते थे। यह वह स्वतंत्रता भी नहीं थी जैसी इसे देने वाले, हम लोगों के बापू, चाहते थे और हमारी अपनी गलती से हमने उनको खो दिया। अब उनके जाने के बाद हमें व्रत लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वह स्वतंत्रता मिले जो वह हमारे लिए चाहते थे।‘‘

यह वह समय था जब भारत के दो खंड थे: एक अंग्रेजी राज वाला और दूसरा राजाओं, रजवाड़ों और रियासतों वाला । अपने अथक प्रयास से सरदार पटेल ने 565 रियासतों का भारतीय संघ में शांतिपूर्ण विलय कराया । भारत के राजनैतिक एकीकरण का यह अनोखा प्रयोग था । ‘लौह पुरुष’ सरदार पटेल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से आयु में 6 वर्ष छोटे और नेहरू जी से 1o वर्ष बड़े थे । भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से आजादी मिली थी। पाँच महीने बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का देहांत हुआ था। उसके दो वर्ष बाद सरदार पटेल 15 दिसम्बर 1950 को स्वर्गवासी हुए थे।

आधुनिक भारत को गढ़ने में उनकी अविस्मरणीय भूमिका थी। उन्होंने देश की सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए एक समर्थ भारत की नींव रखी। देश भक्ति, संयम और दृढ़ता की मिसाल बने सरदार आधुनिक भारत के निर्माण की धुरी बन गए। यदि गांधी जी ने यदि स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा दी तो सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के परिणाम को भौतिक जामा पहनाया।

राष्ट्र निर्माण पर विचार करते हुए सरदार पटेल प्रत्येक नागरिक के लिए श्रम और समर्पण को आवश्यक मानते थे । समाज की समावेशी दृष्टि रखते हुए वे अल्पमत और बहुमत की जगह सर्वमत पर बल देते थे। वे राष्ट्र के रूप में भारत और उसके नागरिकों के बीच परस्पर पोषक और पोषित होने के भाव की परिकल्पना करते थे। स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों के प्रति उनका अविचल समर्पण था। उन्होंने पुरानी इंडियन सिवल सर्विसेज़ की जगह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइ ए एस) का गठन कर प्रशासन को एक सबल आधार दिया। वे कम खर्च, अधिक बचत और निवेश की नीति को भी प्रोत्साहित कर रहे थे और उदारतापूर्वक औद्योगिकीकरण का भी समर्थन कर रहे थे। देश के वे आर्थिक सुधार जो बाद में 1990 के दशक में देश में आए वे सरदार पटेल की नज़रों में 1950 में ही आ चुके थे। अन्यान्य कारणों से तब वैसा न हो सका था।

सरदार पटेल मानते थे कि राष्ट्र का स्वरूप उसके नागरिकों पर निर्भर करता है। इसी कारण भारत के नागरिकों को उनकी भूमिका के लिए सचेत करते हुए वे नागरिक कर्तव्यबोध को जगाने के लिए वेकहते थे कि हमें एक दुर्लभ अवसर मिला है कि हम अपने देश को अपने रुचि और ढंग से बना सकें।वे केवल यांत्रिक स्तर पर राष्ट्र-निर्माण का आह्वान नहीं कर रहे थे, बल्कि राष्ट्र को अपनी अस्मिता का अभिन्न अंग मानते हुए उसके समग्र विकास को सामने लाते हैं। इस समग्र विकास में उन्होंने देश की एकता को सर्वोपरि माना । वे मानते थे कि एक मजबूत भारत को बनाने के लिए एकता और शांति सबसे पहली जरूरत है। यदि देश में एकता न हो, तो निश्चय ही उसका पतन होगा।

इसलिए हमें अपने मतभेदों को सुलझाना होगा और इस तरह बर्ताव करना होगा कि देश में पूरा सामंजस्य और अमन-चैन हो तथा शांति बनी रहे। सरदार पटेल की कल्पना के भारत में एकता और शांति बाहर से थोपे और जबरन शक्ति से नियंत्रित होने वाले तत्व नहीं है बल्कि वे भारत के निर्माता नागरिकों की स्वभावगत विशेषताएं हैं। जब इन विशेषताओं को हर नागरिक मनो-सामाजिक स्तर पर भारत से जोड़ कर देखेगा, तो वह इनके आलोक में आत्मानुशासित होगा। इस आत्मानुशासन के कारण उसकी अधीरता नियंत्रित होगी। सरदार चेताते हैं कि एकता के लिए, हमको जाति और धर्म के भेद-भाव को भूलना होगा और यह याद रखना होगा कि हम सब भारतीय हैं, और सभी बराबर हैं। एक स्वतंत्र देश में एक दूसरे के बीच कोई भेद नहीं हो सकता। सभी के पास समान अवसर, समान अधिकार और समान उत्तरदायित्व होना चाहिए। इसे अभ्यास या व्यवहार में उतार पाना कठिन है परंतु हमें इस लक्ष्य को पाने की दिशा में सदैव कार्य करते रहना होगा।

सरदार पटेल के अनुसार राष्ट्रीय एकता ही भारत को सामर्थ्यवान बना सकेगी । एकता को सदा पोषित करना होगा। इसके लिए वे ‘नागरिकों‘ को लघु अस्मिता के दायरे से उठने का आह्वान भी करते हैं। उन्हें यह मालूम था कि आने वाले दिनों में राष्ट्रहित और लघु समूहों के हितों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। इसी कारण वे इनके बीच सामंजस्य के लिए गांधी जी के आदर्श साधनों को लोकजीवन में अपनाने की पैरवी करते हैं ।

भारत के विभाजन को लेकर सरदार पटेल की राय थी कि तत्कालीन परिस्थितियों वही एक मात्र समुचित विकल्प बचा था “यह ठीक ही हुआ कि सारी बुराइयों के बावजूद हम विभाजन पर सहमत हो गए। विभाजन को स्वीकार करने को लेकर मैंने कभी पछतावा नहीं किया। एक साल के संयुक्त सरकार चलाने के अनुभव से, जब हम विभाजन से सहमत नहीं थे, मुझे यह ज्ञात हुआ कि यदि हम सहमत न होते तो बड़ी भारी गलती हुई होती और पछतावा होता। इसका परिणाम दो टुकड़ों में नहीं वरन देश कई टुकड़ों में हम सबका विभाजन से सहमत होना देश की भलाई में था।‘‘ पटेल की यह स्वीकारोक्ति में एक तरह की भविष्य की इबारत लिखी थी । वे आगे की स्थिति की संकल्पना कर रहे थे ।

उनकी दृष्टि में आंतरिक शांति और एकता दोनों ही अपरिहार्य थे । वे विभाजनकारी शक्तियों के समूल नाश के लिए वह स्वयं प्रतिबद्ध थे और सबसे अपेक्षा भी करते थे । यह प्रतिबद्धता ही भारत की उनकी परिकल्पना का अद्वितीय पक्ष है जिसके लिए राष्ट्रबोध सदैव बना रहना चाहिए। सरदार पटेल राष्ट्रबोध को साकार करने का आह्वान करते हैं। वे राज्य की व्यवस्थाओं के भीतर विद्यमान जड़ताओं से मुक्ति को भी आवश्यक मानते हैं। राज्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, इसके लिए राज्य के तंत्रों को भी अपनी मनःस्थिति और कार्यसंस्कृति को बदलना होगा।

सरदार पटेल सूक्ष्म स्तर पर अपने स्वार्थ को साध रहे समूहों को चिन्हित करते हैं और उनको सचेत करते हैं कि जिस प्रतिरोध को वे अपने हित का माध्यम मान रहे हैं, उससे कहीं न कहीं उनका भी नुकसान हो रहा है। वे राजनीति द्वारा आर्थिक हितों को साधने की प्रवृत्ति को भी प्रश्नांकित करते हैं। उनके अनुसार राजनीतिक और आर्थिक हितों के नाम पर लोकतंत्रात्मक मूल्यों की अनदेखी से व्यवस्था की अवनति होगी।

सरदार पटेल ने देश के प्रत्येक समूह को राष्ट्रनिर्माण के लिए आमंत्रित किया। किसान, उद्योगपति, व्यापारी, विद्यार्थी सभी से वे खुला संवाद करते हुए उनके मन में भविष्य के भारत की परिकल्पना करते थे। वे तत्कालीन परिस्थितियों में आमजन की उदासीनता को दूर करने के लिए राज्य के उस स्वरूप को आगे रखते थे जहां राज्य शक्ति से संचालित न होकर नागरिकों के शक्तिपुंज से संचालित था। भारतीय लोक मानस में आज भी सरदार पटेल की दृढ़ता, देश के प्रति नि:स्वार्थ अनुराग और स्वतंत्रता के प्रति आग्रह की उज्ज्वल छवि एक मिसाल के रूप में अंकित हैं।

त्याग और समर्पण के साथ उनके द्वारा एक समर्थ भारत की आधारशिला रखी गई। समता, समानता और स्वतंत्रता इस अभिनव संकल्पना के मूल तत्व थे । यह स्वतंत्रता अक्षत बनी रहे इसके लिए सतर्कता, तैयारी और सामर्थ्य की सदैव अपेक्षा रहेगी। एक आदर्श नेतृत्व द्वारा सरदार पटेल ने दृढ़ता और समर्पण के साथ सक्रिय और संवेदनयुक्त शासन का उदाहरण प्रस्तुत किया था । अमृत काल के संकल्पों लिए भी राष्ट्र की अखंडता को अपने छोटे स्वार्थों से ऊपर रखते हुए समर्पण और राष्ट्र जागरण आज भी आवश्यक है।

आज सत्ता के प्रयोजन और देश के प्रति दायित्व प्रश्नांकित होने लगे हैं। एक आख्यान गढ़ने, सब्ज़बाग़ दिखा कर फ़ौरी तौर पर जनता को रिझाने की कोशिश होती है। आज पार्टी कोई भी हो सत्ता हासिल करना और सत्ता पर क़ाबिज़ हो कर उस पर अधिकार ज़माना ही राजनीति का अकेला प्रयोजन हो चुका है। नैतिकता और नियत कर्तव्य से मुंह मोड़ कर लोग स्वार्थ, लोभ और मुफ़्तख़ोरी काआश्रय ले रहे हैं। स्वतंत्रता स्वच्छ्न्द हो कर अपने लिए अधिकाधिक छूट की गुंजाइश बनाने में लग रहे हैं। ऐसे में सरदार पटेल की स्मृति आश्वस्त करती है कि देश-निर्माण जैसे बड़े लक्ष्य धैर्य, संयम, दृढ़ता और साहस से ही साधे जा सकते हैं। इसके लिए सरदार जैसी देश के प्रति निष्ठा और संलग्नता जरूरी होगी।