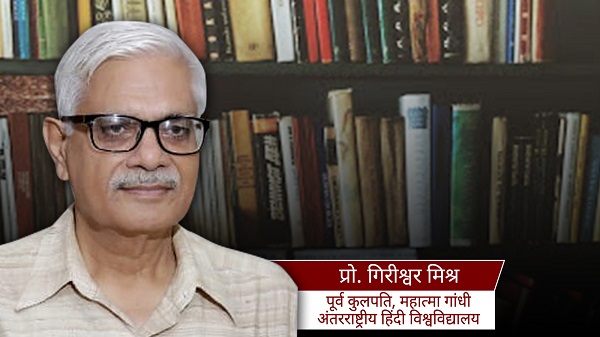

Mental Health Care Facilities: मानसिक स्वास्थ्य की सुविधाओं के प्रति उदासीनता घातक: गिरीश्वर मिश्र

Mental Health Care Facilities: स्वस्थ रहना हमारी स्वाभाविक स्थिति होनी चाहिए पर समकालीन परिवेश में ज़्यादातर लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पा रहा है । स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव तो ठीक होता है और वह जल्दी ही संभल भी जाता है पर परेशानी ज़्यादा होने पर वह असह्य हो जाता है और तब व्यक्ति को ‘बीमार’ या ‘रोगी’ कहा जाता है। तब मन बेचैन रहता है, शरीर में ताक़त नहीं रहती और दैनिक कार्य तथा व्यवसाय आदि के दायित्व निभाना कठिन हो जाता है, जीवन जोखिम में पड़ता सा लगता है और उचित उपचार के बाद ही स्वास्थ्य की वापसी होती है। किसी स्वस्थ आदमी का अस्वस्थ होना व्यक्ति, उसके परिवार, सगे-सम्बन्धी और परिजन और मित्र सभी के लिए पीड़ादायी होता है और जीवन की स्वाभाविक गति में ठहराव आ जाता है तीव्र सामाजिक परिवर्तन के दौर में लगातार बदलाव आ रहे हैं और युवा पीढ़ी इनसे कई तरह प्रभावित हो रही है। उच्च शिक्षा के परिसरों में आत्म हत्या, मानसिक शोषण और अस्वास्थ्य की दुर्घटनाएँ लगातार सुनाई पड़ रही हैं। प्रतिभाशाली छात्रों को कोचिंग केंद्रों में शोषण की प्रवृत्ति कितनी घातक है इसका अनुभव बार बार हो रहा है। ये सब घटनाएँ प्रशासन को ध्यान देने के लिए चीख रही हैं। इधर यू जी सी और सुप्रीम कोर्ट ने युवा वर्ग की स्वास्थ्य की बिगड़ती स्थिति का गंभीरता से संज्ञान लिया है और इसके लिए टास्क फ़ोर्स भी गठित हुई है।

तीव्र सामाजिक परिवर्तन के दौर में लगातार बदलाव आ रहे हैं और युवा पीढ़ी इनसे कई तरह प्रभावित हो रही है। उच्च शिक्षा के परिसरों में आत्म हत्या, मानसिक शोषण और अस्वास्थ्य की दुर्घटनाएँ लगातार सुनाई पड़ रही हैं। प्रतिभाशाली छात्रों को कोचिंग केंद्रों में शोषण की प्रवृत्ति कितनी घातक है इसका अनुभव बार बार हो रहा है। ये सब घटनाएँ प्रशासन को ध्यान देने के लिए चीख रही हैं। इधर यू जी सी और सुप्रीम कोर्ट ने युवा वर्ग की स्वास्थ्य की बिगड़ती स्थिति का गंभीरता से संज्ञान लिया है और इसके लिए टास्क फ़ोर्स भी गठित हुई है।

गौर तलब है कि शारीरिक स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य को आसानी से पहचान लिया जाता है परंतु मानसिक रोगों की उपेक्षा की जाती है। मानसिक रोगों के लिए विशेष प्रशिक्षण और अध्ययन की आवश्यकता होती है। मनो चिकित्सा को विषय के रूप में मेडिकल कालेज में साइकियाट्री के अंतर्गत रखा जाता है और इसमें एम डी की विशेषज्ञता भी होती है। इसी से जुड़े विषय क्लिनिकल साइकोलोज़ी और काउनसेलिंग भी हैं जो मनोविज्ञान विषय के अंग हैं और मानसिक स्वास्थ्य । अध्ययन की यह व्यवस्था यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत है और भारत में भी मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान की व्यवस्था की गई है । गौर तलब है कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएँ जन संख्या की दृष्टि बहुत कम और अपर्याप्त हैं ।

View this post on Instagram

क्लिनिकल साइकोलोजी के अध्ययन की कुछ चुनिंदा संस्थाएँ हैं जहां ज़रूरी और प्रामाणिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस दृष्टि से एम ए करने के बाद क्लिनिकल साइकोलोज़ी में एम फ़िल की एक प्रोफेशनल डिग्री का प्राविधान किया गया है। इसके अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य और उपचार के लिए गहन सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके द्वारा मानसिक रोगियों के उपचार के लिए प्रशिक्षुओं को थेरेपी देने के लिए योग्य बनाया जाता है।

इस तरह के पाठ्यक्रम निमहैंस बेंगलुरु जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में चलते हैं और रिहैबिलिटेशन कौंसिल आफ इंडिया (आर सी आई) द्वारा इनकी निगरानी भी की जाती है। नई शिक्षा नीति में एम फ़िल की डिग्री को एक सामान्य नीतिगत निर्णय के तहत बंद करने का फ़ैसला लिया गया है। इस फ़ैसले के फ़लस्वरूप अन्य विषयों के तर्ज़ पर क्लिनिकल साइकोलोज़ी में भी एम फ़िल डिग्री को बंद करना होगा। ध्यातव्य है कि इस एम फ़िल डिग्री की उपादेयता को अन्य विषयों में एम फ़िल के साथ जोड़ कर और उनके बराबर रख कर देखना घातक है।

इसका स्वरूप, उद्देश्य और अध्ययन पद्धति भिंन है। इसको बंद करने से मानसिक स्वास्थ्य के देख-रेख के लिए जो भी थोड़े बहुत मानव संसाधन तैयार हो रहे थे उसे भी बन्द कर दिया जाएगा। यह समाज के लिए निश्चय बड़ा ही आत्मघाती कदम साबित होगा। किसी नीति को बिना बिचारे आँख मूद कर लागू करना हानिकर होता है। सरकार को मानासिक स्वास्थ्य सुविधाओं और उसके प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के प्रयास को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस दृष्टि से एम फ़िल क्लिनिकल साइकोलोज़ी का पाठ्यक्रम बंद करने का कोई तुक नहीं है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना होगा और मनो चिकित्सा के क्षेत्र को और समृद्ध करना होगा।

यह भी ध्यान देनेव की बात है कि मानसिक परेशानी के चलते शारीरिक बीमारियाँ भी होती हैं। इसी तरह शारीरिक रोग से मानसिक रुग्णता भी पैदा होती है । शरीर और मन को अलग रखना ग़लत है क्योंकि स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य दोनों ही स्थितियों में ये एक संयुक्त इकाई के रूप में ही काम करते हैं।

हम रोग का अनुभव भी करते हैं और उससे निपटने की कोशिश भी करते हैं। आज बेरोज़गारी, सामाजिक अन्याय, पारिवारिक विघटन, जीवन-हानि, और ग़रीबी जैसी स्थितियाँ आम आदमी के मानसिक स्वास्थ्य के लिए चुनौती बनती जा रही हैं। कम्प्यूटर, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धि जैसे तकनीकी हस्तक्षेपों के चलते काम-काज अधिकाधिक स्वचालित होते जा रहे हैं।

स्मार्टफ़ोन और टेबलेट जैसे सूचना और संचार के उपकरणों के नए-नए माडल शान-शौक़त का प्रतीक भी बनते जा रहे हैं। सोशल मीडिया की लत भयानक साबित हो रही है ।

लोग ‘लाइक’ और ‘सब्सक्राइब’ करने के अनुरोध से आजिज़ आने लगे हैं। ऐसे उपकरणों के न होने पर आदमी की हैसियत कम आंकी जाती है जो मानसिक अस्वास्थ्य का एक कारण बनती है । साथ ही शारीरिक श्रम से बचने और फ़ास्ट और जंक फ़ूड खाने से शरीर बेडौल हो रहा है और लोग क़िस्म-क़िस्म के रोगों के भी शिकार हो रहे हैं ।

वैश्विक स्तर पर हुए स्वास्थ्य-सर्वेक्षणों में दुश्चिंता, ओ सी डी, पीटीएसडी, फोविया, बाई पोलर डिसऑर्डर आदि मनोरोगों से ग्रस्त लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। लोग मादक द्रव्य, तम्बाकू, मद्यपान, और विभिन्न ड्रग्स का सेवन भी तेज़ी से कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रपटें इक्कीसवीं सदी में स्वास्थ्य का भयावह चित्रण कर रही हैं। स्थिति की भयावहता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि अकेले उत्तरी अमेरिका में सन 2022 में 326 बिलियन डालर अवसाद (डिप्रेरेशन)के उपचार में खर्च हुआ था।

दस वर्ष पहले 2010 में यह खर्च 210.5 बिलियन डालर का था। प्रौढ़ जनसंख्या में एक तिहाई लोग अनिद्रा रोग से ग्रस्त है। गौर तलब है कि 1999 के बाद आत्महत्या के मामलों में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत में 2017 में हुए सर्वेक्षण में हर सात भारतीयों में से एक किसी न किसी मनोरोग से ग्रस्त होता पाया गया। आज अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं और आर्थिक संसाधन बढ़ने के साथ जीवन-विस्तार यानी शरीर की आयु तो बढ़ गई पर आदमी का मन कमजोर होने लगा। अल्ज़ाइमर और ड़ेमेंशिया के रोगी प्रौढ़ होते लोगों में तेज़ी से बढ़ रही हैं।

अवसाद, मद्यनिर्भरता, बाई पोलर डिसऑर्डर और शीजोफ़्रेनिया आज एक महामारी के रूप में उभर रही है। दुश्चिंता (ऐंगजाइटी) , जिसमें जीवन के भविष्य को लेकर भय और जोखिम की चिंता, पेशीय तनाव आदि शामिल होता है। की आज की प्रवृत्ति बनी रही तो इस सदी के तीसरे दशक में पहुँचते हुए वैश्विक स्तर पर 16 ट्रिलियन डालर मनोरोगों से जूझने में खर्च करने होंगे।

सांसारिक सुख-भोग करना सबको प्रिय है। बाज़ार और विज्ञापन ने सुख को उपभोग से जोड़ कर आग में घी काम किया और अब हम अपनी ‘सफलता’ और विकास अधिकाधिक उपभोग में देखने के आदी होते गए हैं परंतु तनाव, चिंता, दबाव, अकेलापन, व्यसन या लत, असंतुष्टि, कुंठा जैसे अनुभव सामान्य हैं । हम असंतुष्ट रहते हुए उपभोग की वस्तुओं को एकत्र करते रहने को ही सुखमय लक्ष्य की ओर चलने का मार्ग मान बैठे और यह दावा आज की हालत देख कर खोखला लगता है। स्थापित करने का प्रयास आज की महत्वपूर्ण वैश्विक आवश्यकता है। स्वस्थ्य रहने के लिए ज़रूरी क्या है ? इस सवाल के जबाव में समुचित या युक्त आहार (भोजन), विहार (आचरण), निद्रा और चेष्टा (कार्य) को आवश्यक बताया गया है ।

पाँच महाभूत – पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश ही तो हैं जो हमें रचते हैं और रचना के बाद आकार पा कर हम भी उन्हें प्रभावित करते हैं और प्रभावित करते । इनके साथ संगति और विसंगति से, स्वास्थ्य का विचार और स्वास्थ्य की स्थिति दोनों ही प्रभावित होते हैं। हमारा शरीर साध्य भी है और मानसिक अस्तित्व का साधन भी। इसी तरह महात्मा बुद्ध अधिक और कम के बीच का मार्ग (मज्झिमा परिपदा) अपनाने को कहते हैं। लोक-व्यवहार में भी ‘अति’ वाला आचरण वर्जित माना जाता है। बड़े-बूढ़े अब भी संतुलित जीवन की हिदायत देते हैं।

स्वस्थ रहने के लिए जीवन शैली में बदलाव और रोग की स्थिटी में उसकी उपेक्षा न कर उसका समाधान करना आवश्यक है। आशा है देश की आवश्यकता को देखते हुए मानसिक स्वास्थ्य के लिए लोक जागरण के साथ उसके अध्ययन की सुविधाओं का विस्तार करने पर ध्यान दिया जाएगा।